stark

zuverlässig

|

|

|

modern stark zuverlässig |

|

|

......so lautete damals der Titel eines der ersten Prospekte

des Traktors der in Zukunft das Bild der Landwirtschaft der DDR eindringlich prägen sollte. Hier möchte ich nun den ZT 300 einmal näher vorstellen, da er

mittlerweile auch schon bei vielen Fans Kult-Status besitzt. Näher vorgestellt wird die Grundversion des ZT 300 mit allen technischen Angaben und

Aufbau sowie dessen Zusatzausrüstungen. Dann folgen die Änderungen in der Modellreihe, denn auch beim ZT steckt der Teufel im Detail. Dies soll hier keine

Konstruktionsbeschreibung werden, ich möchte einfach auch dem Laien einen Einblick in die Technik des ZT geben. |

|

|

Zur Geschichte des ZT 300 |

|

1962 gab es vom Ministerrat der DDR einen Beschluß zur Verbesserung der Landwirtschaft. Ziel war unter anderem die Entwicklung eines neuen Traktors mit einer Leistung von 100 PS und einer Zugkraft von 1,4 Mp, und er sollte "Welthöchststand" erreichen! 1964 wurde dann von Schönebeck das erste Funktionsmuster des ZT 300 vorgestellt und ausgiebigen Tests unterzogen. Umfangreiche Forschungsarbeiten zur besseren arbeitshygienischen Gestaltung der Traktoren waren in der Abteilung Schleppertechnik des lfL Potsdam-Bornim besonders durch Dr.-Ing. Klaus Drechsler durchgeführt worden. Die Ergebnisse standen der Traktorenindustrie zu Verfügung und bewirkten viele Verbesserungen. | ||

|

|

Im Jahre 1964 wurde die Abteilung Schleppertechnik dem Traktorenwerk Schönebeck angegliedert, um auch dieses Potential für die Traktorenforschung und Entwicklung unmittelbar nutzten zu können. Auch die Prüfung von Traktoren und Landmaschinen wurde aus dem lfL ausgegliedert und fortan von der neu gebildeten Zentralen Prüfstelle für Landtechnik Potsdam-Bornim übernommen. Die Prüfung des ZT 300 wurde von Dipl. Ing. Erwin Stieglitz durchgeführt und im Juli 1967 mit positivem Ergebnis abgeschlossen. Besondere Anerkennung gebührt dem Chefkonstrukteur im Traktorenwerk Schönebeck, Dipl. lng. Reinhard Blumenthal, der zusammen mit seinem Kollektiv einen modernen, leistungsfähigen Traktor entwickelte, der zu seiner Zeit absolut dem Stand der Technik entsprach. | ||

| 1967 begann dann auch gleich die Serienproduktion des ZT 300. Die Entwicklung blieb zu der Zeit nicht stehen, es gab viele Entwicklungen, Versuche und Prototypen um mit der weitergehenden Entwicklung stand halten zu können, doch leider wurden von Seiten der Regierung andere Prioritäten gesetzt. Einen leistungsstärkeren Traktor durfte es nicht geben, einfach um dem großen Bruder UdSSR nicht in die Quere zu kommen, so wurden dann Stückzahlen wichtiger als Entwicklungstendenzen. So blieb der ZT bis auf kleinere Veränderungen bis zum Produktionsende seinem Aussehen treu. | |||

|

Ein großes Manko des ZT waren die seit je her zu schwach dimensionierten Reifen, auch gab es Anfangs öfter Risse in den DK-Tanks die aber bald behoben wurden. Der ZT 300 erbrachte durchschnittlich eine 70% höhere Leistung als die damals vorhandenen Radschlepper mit 40-50 PS. Ab 1971 wurde dann mit dem ZT 303 die Allradversion angeboten, der dann noch einmal eine 25% höhere Zugkraft wie der ZT 300 besaß. Allerdings war der ZT 303 mit 50.000,-M im Jahr 1975 bzw. 81.000,-M im Jahr 1984 auch um 20-30 % teuerer als der normale ZT 300, und so mußten die Genossenschaften schon auch genau rechnen bei der Anschaffung. Aber gerade im Gebirge war der "Allrader" überlegen und ein Kauf gerechtfertigt. Der Motor und die anderen Baugruppen erwiesen sich als sehr sparsam und robust obwohl die ZT gemessen an westlichen Maßstäben gigantische Laufstunden erbringen mußten! | ||

| Brachte es ein Schlepper zur damaligen Zeit in der BRD auf (...gemütliche...) 300 - 400 Betriebsstunden, so konnten die ZT zwischen

1600 - 2000h vorweisen!! Anfang der 80er Jahre gab es etwa 35.000 ZT in den LPG`s!! Ab 1978 wurde dann am verbesserten ZT 320/323 entwickelt,

dessen Serienproduktion 1984 begann. Doch wesentliche Neuerungen außer das äußere Erscheinungsbild mit der neuen Kabine und

Detailverbesserungen konnte er nicht bieten, der Anschluß am Weltmaßstab war leider verloren. | |||

|

|

Anordnung der Hauptbaugruppen: |

|

|||

| 1 | Hydraulikölkühler | ||

| 2 | Wasserkühler | ||

| 3 | Motor | ||

| 4 | Kraftstoffbehälter | ||

| 5 | Fahrerkabine | ||

| 6 | Luftfilter | ||

| 7 | Lenkgetriebe/Lenkhilfe | ||

| 8 | Vorderachse | ||

| 9 | Halbrahmen | ||

| 10 | Gummifederkupplung | ||

| 11 | Doppelkupplung | ||

| 12 | Hydraulikölbehälter | ||

| 13 | Getriebe | ||

| 14 | Hinterachse | ||

|

|

Technische Daten allgemein: |

Motor |

- | 4 VD 14,5/12-1 SRW MAN System (4 Takt Diesel mit Direkteinspitzung) | |

Getriebe |

- | Muffenschaltgetriebe mit unter Last schaltbarer Stufe Doppelkupplung | |

Kupplung |

- | Doppelkupplung DK 80 | |

Zapfwelle |

- | vorn und mittig (nur ZT 300), hinten (alle), Drehzahlen 540 und 1000 U/min mit 650 Nm Drehmoment | |

Hydraulik |

- | Zweistrom-Radialkolbenpumpe | |

Kraftheber |

- | Regelautomatik mit Tiefenregelung, Hubkraft 1800 kp, Schwenkwinkel 80° | |

Lenkung |

- | mechanisches Hydrolenkgetriebe Typ 440 mit hydr. Unterstützung (später vollhydraulische Lenkung) | |

Bremsanlage |

- - - |

Fußbremse: hydr. Innenbackenbremse Handbremse: mech. Bandbremse auf Bremstrommel wirkend hydraulischer Bremsumschalter für Einzelradabbremsung |

|

elektr. Anlage |

- | Schubschraubentriebanlasser 24 Volt, 4 PS, Lichtmaschine 12V 500W | |

Kraftstoffbehälter |

- | Inhalt etwa 130 Liter | |

Fahrersitz |

- | Drehstabgefederter Sitz mit hydr. Dämpfung, einstellbar nach Fahrergewicht- u. Größe | |

Hauptabmessungen |

- | Länge ca. 4690 mm, Breite 2020 mm (bei Spurweite 1550 mm), Höhe ü. Haube 1800 mm, Radstand 2800 mm, Spurweite 1550 - 2000 mm, Bodenfreiheit ca. 460 mm | |

Fahrzeugmasse |

- | Leermasse ZT 300 = 4820 kg, ZT 303 = 5255 kg | |

Anhängemassen |

- | ungebremste Anhänger und Maschinen: 3500 kg (max. 20 km/h) auf max. 6 % Gefälle | |

| - | Anhänger mit Auflaufbremse: 12000 kg (max. 20 km/h) auf max. 6 % Gefälle | ||

| - | |||

| Anhänger mit Druckluftbremse: 24000 kg |

|

|

|

Motor |

|

Der ZT wurde mit 2 unterschiedlichen Motorvarianten ausgerüstet, die aber vom Aufbau her fast gleich sind. Der erste Motor hatte aber nur 90 PS, später wurde der Motor mit Veränderungen auf 100 PS heraufgesetzt. Der Motor wurde beim VEB IFA Motorenwerk in Nordhausen aus dem vom LKW S 4000 her bekannten Motor 4 KVD 14,5/12 SRW (EM 4) entwickelt und entscheidend modernisiert. In Lizenzbau wurde der neue Motor mit dem M-Verfahren (auch Meuerer-Verfahren genannt) ausgestattet, und mit Dünnwandgleitlagern der englischen Firma Glacier ausgerüstet. Beim M-Verfahren ist der Kolben mit einem Kugelförmigen Brennraum versehen, in dem die eingelassene Luft einen Drall bekommt und Luftwirbel erzeugt. Der Kraftstoff wird nun in Richtung des Luftwirbels eingespritzt und an der Brennwand bildet sich ein dünner gleichmäßiger Kraftstofffilm. Brennende Gase sammeln sich durch den Zentrifugalwirbel in der Mitte und die schwere verdichtete Frischluft wird nach außen an die Brennwand gedrückt und dampft den Kraftstoff von der Wand ab. Durch dieses Verfahren wurde der Motor höchsten Ansprüchen hinsichtlich einer neuen Gemischbildung, einer weichen vollkommenen Verbrennung und hoher Energieausnutzung gerecht. Der DK-Verbrauch konnte auch im gesamten Nutzungsbereich um 20 g/PSh gegenüber dem 4 KVD gesenkt werden und die Standzeit bis zur ersten Grundüberholung konnte auf 4000 Betriebsstunden festgesetzt werden. Der Motor war zuerst mit 125 PS im W50 eingesetzt worden. Mit einer veränderten Kennlinie und der gedrosselten Drehzahl von 1850 U/min leistete der für den ZT nun vorgesehene und als 4 VD 14,5/12-1 SRW bezeichnete Motor nun 90 PS nach TGL-Norm. Ab Motor Nr. 16038/75 wurde der Siebscheibenfilter durch einen Papierfilter ersetzt. 1977 wurde dann die Leistung des Motors auf 73,5 kW (100 PS) erhöht, was man durch eine veränderte Fördermenge der Einspritzpumpe und somit höheren Mitteldruck erreichte. Dieser Motor hatte dann die Bezeichnung 4 VD 14,5/12-2 SRW. Neu am Motor der 2. Bauform war auch noch der Evolventenwärmetauscher. Noch ein Satz in eigener Sache. Ein Werkstattmitarbeiter sagte einmal in einem Gespräch: "Der Motor des ZT klingt beim Abstellen so, als würde man ne Fuhre Schrott abkippen....." ! Hab ich dann nicht weiter kommentiert. Da steh`n wir Fans doch drüber, oder? Gerade das ist es was, unseren "Schönebecker" von vielen anderen unterscheidet, man hört ihn unter Tausenden heraus.........! |

|

|

Motor 4 VD 14,5/12-2 SRW (2.Bauform) |

|

|

1 | Einspritzdüse |

| 2 | Kühlwasserleiste - Zulauf (kalt) | ||

| 3 | Zylinderblock | ||

| 4 | Regler mit Versteller der Einspritzpumpe | ||

| 5 | Dieseleinspritzpumpe (DEP) | ||

| 6 | Kraftstoffförderpumpe mit Handbetätigung | ||

| 7 | Evolventenwärmetauscher (Öl/Wasser) | ||

| 8 | Zylinderlaufbuchse | ||

| 9 | Pleuel mit Kolben und Kugelbrennraum | ||

| 10 | Ölrohr | ||

| 11 | Ölpumpe | ||

| 12 | Kurbelwelle | ||

| 13 | Steuerräder | ||

| 14 | Nockenwelle | ||

| 15 | Stößel / Stößelstange | ||

| 16 | Lüfterschaltkupplung | ||

| 17 | Lichtmaschine | ||

| 18 | Spitzdüse für Kolbenbodenkühlung | ||

| 19 | Ölabstreifringe | ||

| 20 | Zylinderkopf | ||

| 21 | Kipphebel | ||

| 22 | Ventil | ||

| 23 | Kühlwasserleiste - Ablauf (warm) | ||

| 24 | Ansaugstutzen Frischluft |

technische Daten 4VD 14,5/12-1 SRW | ||||

| Hersteller: | VEB IFA-Motorenwerk Nordhausen | max. Drehmoment: | 430 Nm bei 1350 U/min | |

| Zylinderzahl: | 4 | max. eff. Mitteldruck: | 0,77 MPa | |

| Zündfolge: | 1 - 3 - 4 - 2 | spezifischer DK-Verbrauch: | 240 g/kWh (175 g/PSh) | |

| Anordnung: | in Reihe | minimaler DK-Verbrauch: | 218 g/kWh (160 g/PSh) | |

| Hub: | 145 mm | Schmierung: | Druckumlauf durch Zahnradpumpe | |

| Bohrung: | 120 mm | Schmierölfilter: | Siebscheibenfilter im Hauptstrom, Rotationsfilter im Nebenstrom | |

| Hubraum: | 6560 ccm | Einspritzanlage: | Einspritzpumpe mit Regler | |

| Leistung: | 90PS (ab 1977 dann 100PS) | Düsen-Einspritzdruck: | 17,5 MPa | |

| Drehrichtung: | links (auf Kraftabgabeseite gesehen) | Lichtmaschine: | Drehstrom mit Gleichrichter | |

| Bauart: | stehend in Reihe Wassergekühlt | Anlasser: | Schubschraubentriebanlasser 3kW, 24V | |

| Kühlungsart: | Wasserumlauf mit Kreiselpumpe | |||

| Dauerleistung: | 73,5 kW (100 PS) bei 1800 U/min | |||

Und zum Schluß noch eine Übersicht zur Motorkurzbezeichnung: | ||||||||||||||||||||||

|

|

|

Ölkreislauf und Kühlwasserverlauf |

|

1 | Ölsieb (Grobfilter) | |

| 2 | Ölpumpe | ||

| 3 | Pumpenschutzventil | ||

| 4 | Druckregelventil | ||

| 5 | Umgehungsventil | ||

| 6 | Öl-Wasser-Röhrenwärmetauscher | ||

| 7 | Siebscheibenfilter | ||

| 8 | Druckmesser | ||

| 9 | Temperaturmesser | ||

| 10 | Rotationsfilter | ||

| 11 | Schrägbohrung zum Pleuellager | ||

| 12 | Zuleitung zum Hauptlager | ||

| 13 | Hauptkanal | ||

| 14 | Nockenwellenkanal | ||

| 15 | Ölrohr zur Kühlung des Kolbens und Schmierung des Kolbenbolzens | ||

| 16 | Kipphebelachsen | ||

| 17 | Temperaturwächter | ||

| 18 | Temperaturmesser am Wasseraustritt | ||

| 19 | Wasserpumpe | ||

| 20 | Temperaturregler | ||

| 21 | Elektromagnetische Kupplung mit Lüfterflügel | ||

| 22 | Wasserkühler |

| Motorschmierung Die Motorschmierung arbeitet als Druckumlaufschmierung. Eine Zahnradpumpe saugt über einen Siebkorb das Öl aus der Wanne an und drückt es durch den Öl- Wasserwärmetauscher und einen Siebscheibenfilter in den Hauptkanal des Kurbelwellengehäuses mit einem Druck von 4 - 5 kp/cm². Von dort werden dann alle Schmierstellen des Motors mit Öl versorgt. Zur Feinfilterung ist im Nebenstrom ein Rotationsfilter eingebaut der Verunreinigungen größer als 2 µm herausfiltert. Kühlkreislauf |

||

|

|

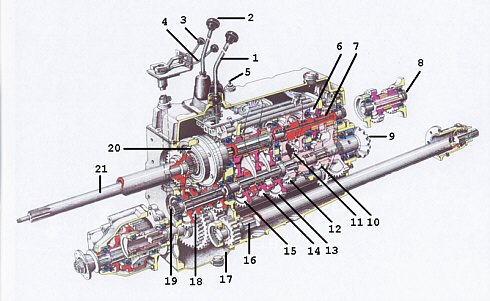

Wechselgetriebe |

Wechselgetriebe eines ZT 303 (ersichtlich am Vorsatzgetriebe!) |

1 |

Schalthebel für Gruppe |

| 2 | Schalthebel für Gänge | |

| 3 | Schalthebel für Zapfwelle | |

| 4 | Schalthebel Vorwahl Unterlaststufe | |

| 5 | Ölmeßstab | |

| 6 | Vorgelegerad, rückwärts | |

| 7 | Vorgelegerad, vorwärts | |

| 8 | Rücklauf | |

| 9 | Ritzelwelle | |

| 10 | Schaltmuffe, Gruppe III (direkt) | |

| 11 | Hauptgruppe, I.Gruppe | |

| 12 | Hauptgruppe, II.Gruppe | |

| 13 | Hauptrad 1.Gang | |

| 14 | Hauptrad III.Gang | |

| 15 | Hauptrad II.Gang | |

| 16 | Antriebswelle für Zapfwelle hinten | |

| 17 | Bodendeckel mit Verschlußschraube | |

| 18 | Doppelschieberad für Abtriebe | |

| 19 | Hilfswelle | |

| 20 | Freilauf | |

| 21 | Antrieb (vom Motor) |

|

Die Wechselgetriebe des ZT 300 und 303 sind konstruktiv gleich, sie

unterscheiden sich nur durch den Abtrieb zur Vorderachse beim ZT 303. Das Muffengetriebe ist in 3 Gruppen und 3 Gängen schaltbar. Damit ergeben

sich 9 Vorwärts- und 6 Rückwärtsgänge. Mit Hilfe der Unterlaststufe (ULS) ist die Verringerung der Fahrgeschwindigkeit um jeweils einen Gang

möglich, wobei die Zugkraft ohne Unterbrechung des Kraftflusses erhöht wird. |

|

Schaltschema der Gruppen |

|

Gruppenschaltung Mit dem Gruppenschalthebel ist entsprechend der Fahrgeschwindigkeit und der Anhängelast die Gruppe I -III festzulegen. Die Rückwärtsfahrt ist nur in der I. und II. Gruppe möglich.

|

||

|

Schaltschema der Gänge |

Gangschaltung Das Schalten in allen Gängen der Gruppe I und II erfolgt im Stand. Das Anfahren in der III. Gruppe erfolgt im 1. Gang. Das Hochschalten in den 2. und 3.Gang erfolgt dann aus der Bewegung heraus. Beim Einlegen des neuen Ganges ist Zwischenzukuppeln und beim Zurückschalten zur Angleichung von Motor- und Getriebedrehzahl zusätzlich Zwischengas zu geben. Wenn es erforderlich sein sollte kann zur besseren Überwindung des Anfahrwiderstandes mit der Unterlaststufe im 1. Gang angefahren werden, und erst danach das Kupplungspedal voll zurückgenommen werden. |

|

Da das Wechselgetriebe maßgeblich für die unterschiedlichen Fahrgeschwindigkeiten zuständig ist, kommt hier zum Abschluß noch die Übersicht mit den Gängen und den daraus resultierenden Geschwindigkeiten ohne und mit der Unterlaststufe. Die Geschwindigkeiten sind natürlich in km/h angegeben und beziehen sich auf eine Motordrehzahl von 1800 U/min. |

|

Fahrgeschwindigkeiten ZT 300/303 | ||

|

|

|

|

|

Noch ein kleiner Hinweis zum Thema Geschwindigkeiten. Die Daten sind natürlich das eine, die Realität das andere. Der ZT läuft natürlich schon etwas schneller!! Bei eigenen "Verfolgungen" konnte ich einen unserer Drebacher ZT 300 mit 40 km/h messen!! Der "303er" brachte das natürlich nicht, allein schon durch die zusätzlich mitlaufenden Teile der Vorderachse, aber "35" dürfte er auch bringen!! Man versuchte damals für die Zulassung das Fahrzeug unter 30 km/h zu halten, da dafür dann nur der Traktorführerschein der damaligen Klasse 3 erforderlich war, und den konnte man dann auch schon mit 16 Jahren machen!! |

|

|

Doppelkupplung DK 80 und Unter-Last-Stufe (ULS) |

|

Die Kupplung und die Bauteile der Unter-Last-Schaltstufe im Wechselgetriebe

sind bei allen ZT gleich. Da die Funktionen der ULS und Kupplung eng miteinander verbunden sind werden diese beiden Baugruppen hier zusammen

beschrieben und dargestellt. |

|

1 | Kupplungskörper |

| 2 | Mitnehmerscheibe I für Fahrantrieb | |

| 3 | Druckscheibe I für Mitnehmerscheibe I | |

| 4 | Mitnehmerscheibe II für ULS, Zapfwelle und Hydraulikpumpen | |

| 5 | Druckscheibe II für Mitnehmerscheibe II | |

| 6 | Antriebswelle für Fahrantrieb | |

| 7 | Antriebswelle II für ULS, Zapfwelle und Hydraulikpumpen | |

| 8 | Schalthebel Zapfwelle | |

| 9 | Schalthebel Unterlaststufe | |

| 10 | Freilauf | |

| 11 | Klemmrollenfreilauf | |

| 12 | Trittplatte mit Verriegelungshebel für ULS | |

| 13 | Kupplungspedal mit Betätigungsventil zur Zuschaltung des Luftzylinders | |

| 14 | Hilfswelle | |

| 15 | Hilfsrad II für Antrieb Freilauf | |

| 16 | Doppelschieberad für Zapfwellenantrieb | |

| 17 | Hilfsrad I für Antrieb Hilfswelle | |

| 18 | Luftzylinder zur Unterstützung des Kupplungspedals | |

| 19 | Ausrücklager mit Ausrückgabel | |

|

Doppelkupplung DK 80 |

|

Die Doppelkupplung ist Teil des kompletten Getriebeblocks und vereint zwei

Kupplungssysteme, die mit einem Kupplungspedal betätigt werden. Der Kupplungsvorgang wird Pneumatisch unterstützt. Die beiden Mitnehmerscheiben

werden nacheinander ausgerückt, indem die Kupplung halb oder voll durchgetreten wird. Die Mitnehmerscheibe I, die in Fahrtrichtung vordere

Kupplungs- scheibe, überträgt das Drehmoment für den Fahrantrieb. Die Mitnehmerscheibe II, die in Fahrtrichtung hintere Kupplungsscheibe wird

beim vollständigem Durchtreten des Kupplungspedals getrennt und überträgt das Drehmoment für den Antrieb der Zapfwelle, der

Radialkolbenpumpe für die Arbeitshydraulik, der Zahnradpumpe für Lenkhilfe sowie den Fahrantrieb bei eingeschalteter Unterlaststufe. |

|

Die Unter-Last-Schaltstufe (ULS) |

|

|

Die Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit bei eingeschalteter ULS wird über ein

Vorgelege im Wechselgetriebe erzielt. Die ULS wird über den Vorwählhebel (9) vorgewählt. Dadurch werden die Antriebswelle I und der Freilaufstern

durch die Schaltmuffe miteinander verbunden. Wird nun das Kupplungspedal halb durchgetreten wird die ULS wirksam, das

Drehmoment an den Antriebsrädern wird um 27% erhöht und die Fahrgeschwindigkeit um etwa 21% verringert. Das Kupplungspedal läßt

sich in dieser Stellung durch Kippen der Trittplatte verriegeln. Der Kraftfluss verläuft nun über Mitnehmerscheibe II, Klemmrollenfreilauf

und Schaltmuffe auf die Antriebswelle I. Das Ausschalten der ULS geschieht durch einen leichten Schwenk der Fußplatte der dann die Sperrklinke

löst. Das Kupplungspedal kehrt dann in die Normallage zurück und die Kupplungsscheibe I übernimmt wieder das Drehmoment des Fahrantriebes bei

gleichzeitiger Verringerung der Zugkraft. Die ULS darf nicht als ständiger Gang gefahren werden, und auch bei Talfahrten ist die Benutzung untersagt, da sonst die Bremswirkung des Motors verloren

geht. |

| Hinterachse |

|

1 | Planetenträger |

| 2 | Bremsbacke | |

| 3 | Handbremswelle | |

| 4 | Ausgleichsperre | |

| 5 | Handbremshebel | |

| 6 | Radbremszylinder | |

| 7 | Einstellbolzen | |

| 8 | Hohlrad | |

| 9 | Triebradnabe | |

| 10 | Planetenzahnrad | |

| 11 | Planetenritzel | |

| 12 | Profilzapfen | |

| 13 | Heckzapfwelle | |

| 14 | Tellerrad | |

| 15 | Ausgleichgetriebe | |

| 16 | Flanschwelle (links) | |

| 17 | Bremsband für Hand- Feststellbremse | |

| 18 | Entlüftungsleitung | |

| 19 | Bremstrommel | |

| 20 | Verschlußschrauben mit Magnetfilter |

|

Die Hinterachse ist konstruktiv für den ZT 300 und ZT

303 gleich, und sie vereint die Baugruppen Ausgleichgetriebe mit Sperre, Bremsanlage und Endantriebe. Das Ausgleichgetriebe ist als einfach wirkendes

Kegelradgetriebe ausgelegt (Ritzelwelle- Tellerrad - 4 Planetenräder). Es läßt sich mechanisch durch ein am Kabinenboden rechts angeordnetes

Fußpedal sperren. |

| Vorderachse/Allradantrieb (nur ZT 303) |

|

Auf die Beschreibung der normalen Vorderachse glaube ich hier verzichten zu können, da das Hauptinteressesicher mehr beim ZT 303 und dessen Allradantriebes liegt. |

|

|

Der Allradantrieb |

Schema des Allradantriebes |

Das Vorsatzgetriebe |

|

Angetrieben wird die Vorderachse des ZT 303 vom Wechselgetriebe über das Vorsatzgetriebe und die Gelenkwelle. (Beim ZT 300 wird hier die Zwischen- und Frontzapfwelle abgezweigt) |

Hebel zum Sperren des Freilaufes |

Vorsatzgetriebe mit Freilauf | |

Das Zu- und Abschalten des Frontantriebes bei Vorwärtsfahrt geschieht selbsttätig bei 6 % Schlupf der Hinterräder durch einen Freilauf im Vorsatzgetriebe. Beim Erreichen von festem Boden schaltet der Antrieb der Vorderachse wieder automatisch aus. Wird beim Rückwärtsfahren die Antriebskraft der Vorderräder benötigt, so muß der Freilauf gesperrt werden. Das Sperren des Freilaufs erfolgt durch Betätigen eines Absperrventils unter dem Armaturenbrett, und eine Kotrollleuchte auf dem Armaturenbrett zeigt durch Leuchten den gesperrten Freilauf an. Der Freilauf darf grundsätzlich nur beim Rückwärtsfahren gesperrt werden! |

|

Die Vorderachse |

|

1 | Ausgleichgetriebe, großes Kegelrad |

| 2 | Ausgleichgetriebe, kleines Kegelrad | |

| 3 | Mittelachsbolzen | |

| 4 | Flansch für Kardanwelle | |

| 5 | Achsbolzen | |

| 6 | Arm für Spurstange | |

| 7 | äußere Achswelle | |

| 8 | Achsnabe | |

| 9 | Kreuzgelenk | |

| 10 | Stirnradgetriebe | |

| 11 | Achswelle | |

| 12 | Ausgleichsgetriebesperre (Differenzialsperre) | |

| 13 | Differenzialgehäuse |

|

Die Frontachse ist pendelnd im Vorderachsträger montiert und wurde vom W50

mit einem einfachen Hintergrund übernommen. Um einen hohen Standardisierungsgrad zu erreichen wurde soweit es geht auf

vorhandene Baugruppen oder Teile von anderen Fahrzeugen zurückgegriffen. So entsann man sich auch bei der Entwicklung des ZT 303 auf die vorhandene Allradachse vom

Lkw W50 aus Ludwigsfelde. Man sparte sich zwar jetzt Entwicklungskoten, dies aber zu Lasten der Bodenfreiheit in Kauf genommen wurde. Betrug die

Bodenfreiheit beim ZT 300 noch 460 mm, so waren es nun beim ZT 303 nur noch 319 mm. |

Hebel für Ausgleichsperre der Vorderachse |

Ausgleichgetriebesperre | |

Sollten bei ungünstigen Bodenverhältnissen die Räder auf einer Seite rutschen, so kann die Wirkung des Ausgleichsgetriebes durch die Ausgleichgetriebesperre aufgehoben werden, was ebenfalls wieder von einer Kontrollleuchte angezeigt wird. Bei Wiedererreichen normal-griffigen Bodens ist die Sperre durch Herabsetzten der Motordrehzahl zu entlasten und das Betätigungsventil in Stellung "Aus" zu legen.

Das Betätigen der Ausgleichsperre ist nur bei Geradeausfahrt zulässig. |

|

|

Lenkung |

|

Die ZT der ersten Serie hatten anfangs eine Lenkhilfe. Ein Problem dabei war, daß beim vollständigen Auskuppeln auch die

Doppelzahnradpumpe stehen blieb und die Lenkung nur noch sehr schwer möglich war, weil das Lenkgetriebe kein Drucköl mehr

bekam. Deshalb wurde dann im Laufe der Serie die Lenkung zumindest beim ZT 303 schon teilweise auf vollhydraulische Lenkung umgestellt. In der Bedienungsanleitung 1/73 wird sie schon beschrieben, aber es wurden auch 1975 noch ZT 303 nachweislich

mit Lenkhilfe ausgeliefert. Ganz sicher ist, daß die vollhydraulische Lenkung bis Fgst. Nr. 47281/77 nur beim ZT 303 eingebaut wurde, und ab

47282/77 dann in allen Varianten. Die Bilder sollen Euch das Prinzip der jeweiligen Lenkung etwas verdeutlichen. |

|

ZT mit Lenkhilfe |

|

|||

| 1 | Hydraulikölkühler | ||

| 2 | Siebscheibenfilter | ||

| 3 | Hydraulikölbehälter (40 Liter) | ||

| 4 | Zahnradpumpenkombination 16 und 4 Liter/min | ||

| 16 l/min = Lenkung und | |||

| 4 l/min = Getriebeschmierung | |||

| 5 | Druckbegrenzungsventil | ||

| 6 | Lenkspindel (Welle) | ||

| 7 | Lenkgetriebe | ||

|

Die Lenkhilfe erleichtert das Lenken des Traktors, womit eine aufzubringende Lenkkraft von nur 7-12 kp entsteht. Hauptbaugruppen der Lenkung mit

Lenkhilfe sind: Zahnradpumpe 16 l/min, Druckbegrenzungsventil, Hydrolenkgetriebe und Ölkühler. Die kombinierte Zahnradpumpe saugt das

Öl an und fördert es zum Lenkgetriebe. Ein dazwischen liegendes Druckbegrenzungsventil läßt überschüssiges Öl sofort zum Ölbehälter

durchfließen. Das Öl vom Lenkgetriebe geht dann über über den Ölkühler zurück in den Hydrauliköltank dem ein Siebscheibenfilter noch

vorgeschaltet ist. Die hydraulische Unterstützung erfolgt nun folgendermaßen. Die Lenkwelle endet im Lenkgetriebe mit einer Spindel.

Mit dieser Spindel wird ein Kolben bedient, der nun entweder von vorn oder von hinten mit Öl beaufschlagt wird, je nachdem ob das Lenkrad mit

Lenkwelle nach Links oder nach rechts gedreht wird. Diese Steuerung übernimmt ein Schieber mit 2 Steuerzylinder. Das Ende des Kolbens drückt

mit einem Pleuel dann die Lenkwelle die über Hebel die Lenkstangen bewegt. Bei Ausfall der hydraulischen Lenkhilfe bleibt der ZT auch

weiterhin lenkbar, wenn auch mit mehr Kraftaufwand. |

|

ZT mit vollhydraulischer Lenkung |

|

|

||

| 1 | Ölkühler | ||

| 2 | Hydraulikölbehälter (40 Liter) | ||

| 3 | Drosselbohrung am Hydrauliktank | ||

| 4 | Umgehungsventil | ||

| 5 | Druckbegrenzungsventil | ||

| 6 | Handlenkaggregat | ||

| 7 | Öl-Filter | ||

| 8 | Zahnradpumpe 25 Liter/min | ||

| 9 | Hydroschwenktrieb HST 80 | ||

|

Die weiterentwickelte Lenkung ist nun nun eine vollhydraulische Lenkung, bei der nun auch keine Verbindung mehr zur Krafthydraulik besteht. Durch die separate Lenkpumpe fällt nun beim vollständigen Kuppeln auch die Lenkpumpe nicht mehr aus. Die Anordnung der Hauptbauteile ist im oberen Bild ersichtlich. Die Lenkpumpe, eine Zahnradpumpe mit 25 l/min Förderleistung, die nun direkt vom Motor über Gummifedern und einem Mitnehmerflansch angetrieben wird, saugt das Öl aus dem Hydraulikbehälter durch den Filter und fördert es zum Handlenkaggregat, daß über einen Lenkaufsatz mit dem Lenkrad verbunden ist. Das Druckbegrenzungsventil vor dem Handlenkaggregat begrenzt den Druck auf 6,5 MPa (65 kp/qcm), und überschüssiges Öl wird zum Umgehungsventil geleitet. Befindet sich das Handlenkaggregat in Ruhestellung wird das Öl über das Umgehungsventil zum Ölkühler geleitet. Damit nicht das ganze von der Pumpe geförderte Öl zum Kühler muß, befindet sich am Hydrauliktank noch eine Drosselbohrung. Wird das Handlenkaggregat bewegt, so fördert es ein proportionales Flüssigkeitsvolumen je nach Richtung des Lenkeinschlages von vorn oder von hinten in denn Schwenktrieb, der die Räder nach links oder rechts bewegt. Im Falles des Versagens der Druckölzufuhr von der Lenkungspumpe schaltet das Lenkaggregat selbsttätig auf hydraulischen Notlenkbetrieb um. Das Öl wird dann vom Handlenkaggregat über die Drosselbohrung am Tank und das Umgehungsventil direkt angesaugt und zum Schwenktrieb gedrückt. Um die im Hydroschwenktrieb eingebauten Lippenringe gegen Überlastung zu schützen sind wechselseitig Schockventile eingebaut die bei 11 MPa (110 kp/qcm) ein Überströmen des Öles ermöglichen. Dies wär z.B. der Fall, wenn mit dem Rad gegen ein festes Hindernis (z.B. große Stein) gefahren wird. Zum Schluß noch eine Tabelle zur Lenkung: |

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

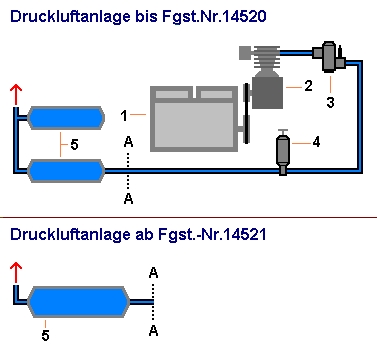

Brems- und Druckluftanlage |

|

Da beide Anlagen unmittelbar ineinander greifen werden sie hier gemeinsam beschrieben. Die Bremsanlage von Anfang an ein großes Manko beim ZT, denn nur die

Hinterachse ist gebremst. Auch mit der Einführung des ZT 303 sah dies nicht besser aus, auch er kam nicht in den Genuß einer Vorderradbremse! Einzig

beim ZT 305-A wurde eine Bremsanlage auch in der Vorderachse realisiert, für den Einsatz in Hanglagen sicher auch besser! Die Drucklufterzeugungsanlage ist in allen ZT fast gleich.

Die ersten ZT hatten Anfangs zwei kleine Luftbehälter, die dann ab Fahrgestellnummer 14521 durch einen größeren Behälter mit 60 Liter ersetzt wurden. Die

Druckluft- anlagen der ZT (bis 14520) die aus den LPG zur "GR" kamen wurden dann auch auf nur noch einen Behälter mit 60 Liter

umgerüstet. Bisher wurde nur ein "alter" ZT 300 gefunden der noch die 2 kleinen Behälter hatte, dieser lief in einem ex VEB-Betrieb. |

|

ZT 300/303/304/305 Drucklufterzeugungsanlage |

|

Bauteile | ||

| 1 | Dieselmotor | ||

| 2 | Kolbenverdichter Typ HS 1-40/70 (8 m³/h bei 2000 U/min) | ||

| 3 | Druckregler | ||

| 4 | Frostschutzmittelpumpe | ||

| 5 | Luftbehälter, 2x 25 Liter (oder später 1x 60 Liter) | ||

| Funktion | |||

| Zur Drucklufterzeugung dient ein Kolbenverdichter, der über Keilriemen

direkt vom Motor angetrieben wird. Die geförderte Druckluft strömt über den Druckregler und die Frostschutzmittelpumpe in die

Luftbehälter und wird dort verdichtet. Der Betriebsdruck der Anlage beträgt 5,5 - 6,0 bar. Ist der Druck im Behälter bei 6,0 bar, schaltet

der Druckregler ab und läßt die vom Verdichter erzeugte Luft einfach wieder ins Freie. Bei Absinken des Betriebsdruckes unter 5,5 bar

schaltet der Druckregler wieder zu und füllt die Behälter wieder auf. Am Druckregler befindet sich auch ein Reifenfüllanschluß. In

der Frostschutzmittelpumpe befindet sich Gefrierschutzmittel, das sich mit dem Kondenswasser der Druckluft vermischt. Dadurch wird die Bildung von

Eiskristallen verhindert, die das Arbeiten der Ventile bei Frost gefährden würden. Zur Speicherung dienen 2

Luftbehälter mit je 25 Liter, die sich links und rechts unter den Einstiegstritten befinden. Ab Fahrgestellnummer 14521 wurde nur noch ein Behälter mit 60 Liter angebaut, der sich dann links am Aufstieg befindet. | |||

|

ZT 300/303/304 Bremsanlage * |

(die Pfeile geben die mechanischen Hebelbewegungen an)

* gültig für folgende Modelle: |

Bauteile | ||

| 1 | Fußbremspedal | ||

| 2 | Welle mit Winkelhebel | ||

| 3 | Hauptbremszylinder (HBZ) | ||

| 4 | Bremsflüssigkeitsbehälter | ||

| 5 | hydraulischer Bremsumschalter (Einzelradbremse) | ||

| 6 | Radbremszylinder (links und rechts) | ||

| 7 | Anhängerbremsventil (ABV) | ||

| 8 | Absperrhahn für Hängerbremsleitung | ||

| 9 | Kupplungskopf für Hängerbremsleitung | ||

| Funktion | |||

| Fuß- und Handbremse wirken voneinander unabhängig.

Die Fußbremse ist eine hydraulisch betätigte Simplex-Gleitbackenbremse mit automatischer Nachstellung. Vom

Fußbremspedal wird die Bremskraft mechanisch über die Welle mit Winkelhebel auf den Hauptbremszylinder übertragen, der dann über

Öldruck die Radbremszylinder bedient. Welcher Radbremszylinder eingeschaltet ist hängt dann von der Stellung des hydr. Bremsumschalters

ab. Über die Welle mit Winkelhebel wird gleichzeitig das ABV gezogen und läßt Druckluft aus der Hängerbremsleitung ins Freie. Durch die Druckabsenkung in der

Hängerleitung wird dann vom Steuerventil des Anhängers Luft aus dem Hängerbehälter zu den Bremszylindern geleitet. Beim Lösen der Bremse

wird über das ABV der Behälter am Hänger wieder aufgefüllt. | |||

|

ZT 305-A Bremsanlage |

(die Pfeile geben die mechanischen Hebelbewegungen an) |

Bauteile | ||

| 1 | Fußbremspedal | ||

| 2 | Welle mit Winkelhebel | ||

| 3 | Hauptbremszylinder mit Bremskraftverstärker (BV3) | ||

| 4 | Bremsflüssigkeitsbehälter | ||

| 5 | Radbremszylinder | ||

| 6 | Anhängerbremsventil (ABV) | ||

| 7 | Absperrhahn für Hängerbremsleitung | ||

| 8 | Kupplungskopf für Hängerbremsleitung | ||

| Funktion | |||

| Die Bremsanlage des ZT 305-A wurde nun den etwas veränderten

Einsatzbedingungen angepaßt. Um die Bremskraft zu vergrößern besitzt der ZT 305-A eine Fremdkraft-Druckluft- Zweikreisbremse mit pneumatischen Bremskraftverstärker am Hauptbremszylinder. Die mechanische Bremskraft vom

Fußpedal wird über die Welle mit Winkelhebel auf den Hauptbremszylinder übertragen, dessen BV3 Ventil nun die Bremskraft pneumatisch verstärkt. (Hilfskraft) Für Vorder- und Hinterachse

sind dann wieder 2 getrennte Bremskreise mit je einem eigenen Bremsflüssigkeitsbehälter vorhanden. Eine Einzelradbremse an der

Hinterachse besitzt der ZT 305-A nicht, damit auch am Hang immer die volle Bremswirkung zur Verfügung steht. Die Funktion der Anhängerbremse ist

bei allen ZT gleich. (siehe Bremsanlage ZT 300/303) | |||

|

Handbremse |

|

Bauteile | ||

| 1 | Handbremshebel mit Ratsche | ||

| 2 | Handbremswelle | ||

| 3 | Bremsband | ||

| Funktion | |||

| Die Handbremse, deren Hebel sich rechts vom Fahrersitz befindet, ist als

Ratschenhandbremse ausgeführt und wirkt auf den Bremstrommelumfang. Über eine Welle werden 2 Bremsbänder angezogen, die jeweils einen

Umschlingungswinkel von 270° haben. | |||

|

weitere Infos Bremsanlage |

|

Zum Abschluß noch ein Beispiel für die Bremswirkung. Laut Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) muß die Verzögerung 2,5 m/sec

betragen, der ZT erreicht 3,75 m/sec. Fährt der ZT 300 in der III. Gruppe mit dem 2.Gang und max. Motordrehzahl, das entspricht dann

18,17 km/h, so ist der Bremsweg mit der Betriebsbremse 5,1 m und mit der Feststellbremse 6,4 m lang.

Die Wirkung der Einzelradbremse könnt Ihr in der Tabelle am Ende des Abschnitts Lenkung nachlesen.

Noch erwähnen möchte ich, daß es vermutlich auch Exportmodelle mit einer 2 Leitungs-Bremsanlage für Anhänger gegeben hat, zumindest

wurde einmal ein solches Modell mit englischer Beschriftung so besichtigt. Ob dies Serienmäßig bei

Exportmodellen war konnte noch nicht geklärt werden. Bei der Zweileitungs-Bremsanlage besitzt der ZT Heckseitig dann 2 Bremsanschlüsse,

eine separate Vorrats (Füll)- leitung (rot) und die Brems (Steuer)-leitung (gelb). Der Druck der Bremsleitung steigt dann analog zur Bremskraftvorgabe am

Bremspedal. Falls da jemand weitere Infos dazu hat, Bitte mal Kontakt mit mir aufnehmen. Bei den ZT 320/323 wurde dies dann auch als

Zusatzausrüstung angeboten. |

|

|

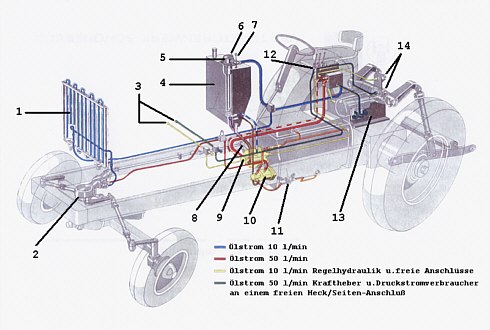

Hydraulikanlage |

|

Bauteile | |

| 1 | Hydraulikölkühler | |

| 2 | Lenkgetriebe/Lenkhilfe | |

| 3 | freie Seitenanschlüsse | |

| 4 | Hydraulikölbehälter | |

| 5 | Siebscheibenfilter | |

| 6 | Einfüllschraube | |

| 7 | Peilstab | |

| 8 | Einrückhebel RKP | |

| 9 | Radialkolbenpumpe (RKP) | |

| 10 | Zahnradpumpenkombination | |

| 11 | Mikro-S-Filter | |

| 12 | Hydrauliksteuerblock | |

| 13 | Kraftheber | |

| 14 | freie Anschlüsse (SK) | |

|

Das Hydrauliksystem des ZT 300 (ZT 303) besteht aus drei Pumpenkreisläufen. 1. 50 Liter/min- Kreislauf 2. 10 Liter/min- Kreislauf 3. Lenkkreislauf Der 50- und 10 Liter-Kreislauf Der Lenkkreislauf |

|

|

Füllmengen |

|

Zum Abschluß der Hauptbaugruppen die mit flüssigen Medien befüllt und versorgt werden gibt es hier mal eine kurze Übersicht über die Füllmengen am ZT 300/303/304, damit auch die Bastler unter meinen Besuchern etwas zum Nachlesen haben. |

|

|

|

Bedingt durch die Veränderungen am Schmiersystem wurden einige Ölstände verändert (erhöht): |

||

|

* | Ab Fgst. Nr. 49930 wurden Kolbenverdichter, Einspritzpumpe und der Regler mit an das Schmiersystem des Motors angeschlossen. | |

| * | Beim Getriebe entfällt ab Fgst. Nr. 42772 die 4 Liter Pumpe für die Getriebeschmierung. (statt Druck- nun Tauchschmierung) | ||

| Fahrerkabine |

|

Zur Kabine gibt es nicht sehr viel zu sagen. Sie ist innen mit einem Sturzrahmen aus Rohrprofilen versehen. Einstiegstüren befinden sich links

und rechts, gewöhnlich wurde aber die linke benutzt. Das Dach läßt sich zur Belüftung ausstellen. Auch die Front und Heckscheiben sind

ausstellbar, bei späteren Modellen ließ sich nur noch die Heckscheibe ausstellen. Im folgenden gibt's dann nur noch die Bedienhebel zu

beschreiben, die sicher interessanter sind! |

|

Bedienelemente |

Armaturenbrett ZT 300-C |

||||

| 1 | Kupplungspedal | |||

| 2 | Handlenkaggregat/Servosteuergerät | |||

| 3 | Batteriehauptschalter | |||

| 4 | Schalter für Blinklicht | |||

| 5 | Schalter für Arbeitsscheinwerfer | |||

| 6 | Schalter für Heizungsgebläse | |||

| 7 | Schalter für Scheibenwischer (verdeckt) | |||

| 8 | Öldruck-Manometer | |||

| 9 | Kontrollleuchte für Einzelradabbremsung | |||

| 10 | Kontrollleuchte Anhänger-Blinker | |||

| 11 | Wartungsanzeige für Motorölfilter und Trockenfilteranlage | |||

| 12 | Kühlwasser-Thermometer | |||

| 13 | Hupe | |||

14 |

Bremsdruck-Manometer | |||

| 15 | Traktometer | |||

| 16 | Vorglüh- und Anlaßschalter | |||

| 17 | Schaltschlüssel | |||

| 18 | Drehzahlverstellhebel / Handgas | |||

| 19 | Zapfwellenschalthebel | |||

| 20 | Vorwahlhebel Unterlaststufe | |||

| 21 | Gaspedal | |||

| 22 | Bremspedal | |||

| 23 | Gangschalthebel | |||

| 24 | Gruppenschalthebel | |||

|

Armaturenbrett ZT 303 (Bj.74)

|

Änderungen/Unterschiede | |

| Natürlich gab es auch auf dem Armaturenbrett einige Unterschiede bzw. Änderungen die die Modellpflege mit sich brachte. Die ZT der ersten Bauserien hatten noch Blinkerhebel , dieser wurde später durch einen Blinkerschalter ersetzt. Beim ZT 303 kamen zusätzlich der Hebel für Ausgleichs- und Getriebesperre (Nr. 2) und für die Freilaufsperre (Nr. 3) der angetriebenen Vorderachse dazu. Diese waren noch auf dem dem Armaturenbrett angebracht, wurden aber ab 1975 rechts unter das Armaturenbrett (siehe Bild ZT 305-A) neben den Vorwahlhebeln für Unterlaststufe und Zapfwellerechts verlegt und durch Hebel neurer Bauart ersetzt. Die Kontrollleuchten für Ausgleichs- und Getriebesperre (Nr. 4), und Freilauf (Nr. 5) waren jeweils direkt neben den Betätigungshebeln angeordnet, nach der Verlegung der Hebel nach unten waren die Leuchtmelder dann unter dem Traktometer (siehe Bild ZT 305-A). Bei der "-D" und "-E" Version kam dann ab 1980 Tankanzeige (Nr. 1) dazu, weshalb nun alle Rundinstrumente neu in eine Reihe parallel zum Traktometer angeordnet wurden. Die DK-Anzeige sitzt dann ganz rechts. |

|

|

Zusatzmassen |

|

Der ZT 300/303 konnte zur Erhöhung der Zug- und Lenkfähigkeit mit folgenden Zusatzgewichten und Massen versehen werden: | ||||

| 1. | bis zu 10 Stk. zusätzliche Frontgewichte zu je 38 kg, diese erhalten die Lenksicherheit bei großen Zugwiderständen | ||||

| 2. | 460 kg zusätzliche Gewichte an der Hinterachse und | ||||

| 3. | 570 kg Wasserfüllung in den Treibräder der Hinterräder erhöhen die Zugkräfte | ||||

| Um dies sinnvoll nutzen zu können besteht auch die Möglichkeit die verschiedenen Zusatzgewichte kombiniert einzusetzen. | |||||

| Spurweiten |

|

Zur Anpassung der Spur bei bestimmten Feldarbeiten war es notwendig die Spur des Traktors verstellen

zu können. Beim ZT 300 ist es durch die einfache Ausbildung der Vorderachse recht problemlos möglich die Spur zu verändern. Beim ZT 303

ist es durch die Konstruktion der Vorderachse nur bedingt möglich die Spur zu verändern. Beide Traktoren werden deshalb hier getrennt

aufgeführt. |

|

Spurweiten am ZT 300 |

|

Zur Spurverstellung besitzt der ZT 300 eine teleskopartig ausziehbare Vorderachse die es gestattet verschiedene

Spurweiten problemlos einzustellen. Zum Verstellen werden die Achsfäuste und Spurstangen auf die erforderliche Spurweite ausgezogen und wieder

gesichert. Die Spurweite vorn ist normal auf 1500 mm eingestellt. Die Spurweiten der Hinterräder können durch Umdrehen

der Radschüssel und Umsetzten der Felgen verändert werden. Werksseitig besitzt der ZT hinten eine Spurweite von 1650 mm. Die jeweils möglichen

veränderlichen Spurweiten vorn und hinten könnt Ihr links aus der Übersicht entnehmen. |

|

Spurweiten am ZT 303 |

||

|

Serienmäßig konnte die Spur am ZT 303 (alle Modelle) nur hinten von 1650 mm auf 1900 mm verstellt werden. Aber auch beim ZT 303 mußte für bestimmte Fälle die Spur verändert werden. Einer

dieser Fälle war zum Beispiel der Einsatz vor den Kartoffellegemaschinen SA2-077 oder 6-SAD-75, wenn die Reihen schon vorgehäufelt waren. Da die Leistung des MTS 80/82

zu gering war, es mußte ein Schlepper mit mind. 100 PS sein, blieb nur der ZT 303. Da es aber beim ZT 303 bedingt durch

die nicht veränderliche Vorderachse kaum möglich ist die Spur zu verstellen gab es Umbauten, die dann vermutlich über die Kreisbetriebe

für Landtechnik (Kfl) auch in andere Genossenschaften gelangten. Eine Möglichkeit die Spur am ZT 303 zu verändern möchte ich hier vorstellen. |

||

|

Ein ZT 303 mit der rechts beschriebenen Reihenkultur- |

Umbausatz für Spurveränderung ZT 303 | |

| Die Hinterräder sind je zwei Zwillingsräder 12,4/11-38 AS mit je zwei verschraubten Zwischenstücken. Die Felgen,

bzw das Felgenblatt, hat man gedreht, damit die richtige Spurbreite herauskommt. Die Felgen der Vorderachse wurden aus Zwischenstücken und S 4000-Felgen

gebaut. Die Bereifung ist vom MTS-552 bzw. 82 (neu). Das Fahrzeug hatte aufgrund der nach innen gesetzten Vorderräder nur einen geringen Lenkeinschlag, so

musste die Spurstange verändert werden und für den geringeren Lenkeinschlag Anschläge angebracht werden.

Da der Reihenabstand 75 cm beträgt, dürfte die Spurweite vorn und hinten innen 1500 mm sein, und an den Zwillingsrädern außen 3000 mm. Für Fahrten

auf der Straße benötigte man eine Sondergenehmigung mit Auflagen. Rundumleuchte und Begleitfahrzeug waren u.a.

Pflicht. Vermutlich gab es dafür sogar eine offizielle Bauanleitung, denn ich kann mich erinnern, daß auch unser ZT 303 der LPG (P) Drebach eine solche Bereifung beim Kartoffeln legen trug! | |||

| Bereifung |

|

Die Bereifung der ZT setzt sich etwas unterschiedlich zusammen. Die unterschiedlichen Ausrüstungsmöglichkeiten

hab ich in der unten stehenden Tabelle zusammengefasst. Nicht enthalten sind die Reifen die aus Umbauten entstanden. Dazu gehört dann z.B. der

Umbau des ZT 303 zur Reihenkulturbearbeitung mit Rädern des MTS. Soll der Bodendruck verringert oder das Standvermögen des ZT verbessert werden (ZT

305-A am Hang) , so empfiehlt sich die Ausstattung mit Zwillingsbereifung. Einzig der ZT 307 hatte richtig breite "Schlappen" aus

russischer Produktion hinten drauf, die sicher auch für die normalen ZT interessant gewesen wären, waren doch die Reifen von Anfang an etwas

schwach dimensioniert. Nicht in der u.a. Aufstellung sind die Reifengrößen der Prototypen ZT 301/302/310/313/315, da auch hier keine sicheren Aussagen zu den Reifengrößen möglich sind. Aber dies auch alles aufzulisten führte

sicher zu weit, so möchte ich es bei der Erwähnung der üblichen Typen belassen. Noch ein Zusatz zum Triebradreifen 18,4/15-30 AS. Dieser Reifen

wurde von der Reifenindustrie der DDR in drei Profilvarianten angeboten die als Zusätze hinter der Bezeichnung stehen können. Diese Reifen waren

dann für unterschiedliche Einsatzgebiete vorgesehen |

||

| 1. Profil A7: | Für alle Bodenarten mit dem in der Landwirtschaft üblichen Transportanteil | ||

| 2. Profil A15: | Dieses Profil sicherte insbesondere auf nassen Böden die Zugkraftabstützung. Auf Grund des vergrößerten Stollenzwischenraumes ist es nicht für den Feldeinsatz auf leichten Böden bzw. den Transporteinsatz auf festen Fahrbahnen geeignet | ||

| 3. Profil A10n: | Durch eine vergrößerte Lauffläche eignet sich dieses

Profil vorzugsweise für Transporteinsatz. Im Feldeinsatz kann es auf sandigen Böden verwendet werden, auf mittleren und schweren Böden ist es

insbesondere bei Nässe ungeeignet. | ||

Und zum Schluß noch die Übersicht der möglichen Bereifung: | |||

|

|

|

* | Die ZT 303-C und ZT 303-D waren auf Kundenwunsch auch mit der Bereifung 16-20 lieferbar (Unterschiede zum ZT 305-A beachten >> "Unterschiede/Varianten") | |

| * | Die ZT 300/303-C und 300/303-D waren auf Kundenwunsch auch mit der Bereifung 18.4-34 AS lieferbar (beim ZT 303-C und 303-D dann Unterschiede zum ZT 305-A beachten >>"Unterschiede/Varianten") |

| Dreipunktanbau |

|

Die Ausführungen zum Dreipunktanbau sind sehr umfangreich und tief greifend, und so möchte ich mich etwas auf die wichtigsten Infos beschränken. Es wird sicher nur wenige interessieren wie sie den ideellen Zugpunkt zum Pflügen einstellen können....!? |

|

|

|

| 1 | Hubstange | |

| 2 | Oberer Lenker | |

| 3 | Kraftheber | |

| 4 | Befestigungsbock - oberer Lenker | |

| 5 | unterer Lenker | |

| 6 | Tastrad | |

| 7 | Befestigungsbock- Spannkette | |

| 8 | Anhängeschiene | |

| 9 | Lochschiene für Zugpendeleinstellung (mittig oder außer mittig links oder rechts) | |

| 10 | Zapfwelle hinten | |

| 11 | Spannkette | |

| 12 | Seil der Tasteinrichtung | |

| 13 | Handkurbel | |

|

Kraftheber Dreipunktanbau Anhängeschiene Tasteinrichtung |

| Zusatzausrüstungen/Baugruppen |

Zwillingsbereifung | |

|

Zwillingsreifen sind dann erforderlich, wenn der Bodendruck vermindert werden soll oder wenn bei sandigen oder feuchten

Böden ein Einsinken der Traktorräder befürchtet werden muß. Die Zwillingsreifen der Dimension 12.4/11-38 AS sind problemlos montierbar.

Der Traktor überschreitet auch mit Zwillingsbereifung nicht die für den Straßentransport zulässige Breite. |

| Hubkupplung (Hitchhaken) | |

|

Die Hubkupplung HK 1.45-1 ist eine Zusatzbaugruppe für den ZT 300 und ZT 303. Sie ist erforderlich um sattelastige Anhänger mit

dem Traktor zu koppeln. Die Einsatzsicherheit des Traktors erhöht sich, weil die Sattellast des Anhängers die Triebräder des Traktors

zusätzlich belastet. Auf wenig tragfähigen Böden läßt sich so die Zugkraft bis zu 30 % erhöhen. Der Hubarm des Hitchhaken wird vom

Kraftheber betätigt, mit dem er über über zusätzliche Hubstangen oder Seile verbunden ist. |

Zugpendel | |

|

Das Zugpendel wird empfohlen für Zapfwellengetriebene Maschinen und Geräte. Das Anhängegerät kann sich auf einen günstigen

Zugpunkt einstellen und führt kleine Steuerungskorrekturen des Traktors nicht mit aus weil sich der Drehpunkt des Zugpendels in Nähe der

Traktormitte befindet. Der Leistungsbedarf des angehängten Gerätes wird vermindert und sein Spurverhalten verbessert. |

| hydraulische Mengenregelung | |

|

Diese Zusatzbaugruppe für den ZT 300/303 ist speziell für den Betrieb des Spezialanhängers T 088 (HTS 90.04) und ist für die stufenlose Geschwindigkeitsregelung des Kratzerbandes erforderlich. |

| Zusatzanschluß 10 Liter und druckarmer Rücklauf | |

|

Die ZT 300 und ZT 303 können mit einem zusätzlichen Hydraulikanschluß 10 l/min Förderleistung (Nr.1) und druckarmen Rücklauf (Nr.2)

nachgerüstet werden. Der Zusatzanschluß ist erforderlich, wenn Maschinen und Geräte mit eigenen hydraulischen Steuereinheiten betrieben werden,

die Druckölversorgung vom Traktor aus erhalten. Der Ölstrom kann für einen Druckeinstellbereich von 15....160 kp/cm genutzt werden, um

gleich bleibende, aber auf Wunsch einstellbare Druck- und Zugkräfte zu erzeugen. (z.B. Zugkraftverstärker) |

| 3.Steuereinheit | |

|

Der ZT 300/303 kann zusätzlich zu der 1. u. 2. Steuereinheit mit einem 3. Bedienhebel

ausgestattet werden, die sogenannte 3. Steuereinheit. Damit können weitere freie Anschlüsse mit Drucköl von von 10-12 kW Leistung bedient werden, jedoch ohne die Funktion

Schwimmstellung. |

ausziehbare untere Lenker | |

|

Die ausziehbaren unteren Lenker ermöglichen das Ankoppeln von Anbaugeräten durch nur eine Person. Es ist nun nicht mehrnötig Millimeter genau an das Gerät heranzufahren. Zum Koppeln können die Endstücke etwa 10 cm herausgezogen werden. Nach erfolgtem Ankuppeln einmal kurz rückwärts fahren, dann verriegeln die Lenker wieder mit dem Feder belasteten Bügel in der Langnut. Hinweis: Die ausziehbaren unteren Lenker waren beim "-C" Sonderausstattung,und beim "-D" Serienausrüstung. (ZT 320/323 alle generell) |

Front- und Zwischenachszapfwelle | |

|

Beim ZT 300 ist es möglich einen Zwischenachszapfwellenantrieb anzubauen. Die zwischenachsige

Zapfwelle kann dann auch mit einer Gelenkwelle vorgezogen und als Frontzapfwelle (siehe Bild) genutzt werden. Beide können dann mit 540

oder 1000 U/min betrieben werden. |

Scheibenwaschlage | |

|

Als Sonderwunsch gab es auch eine Scheibenwaschanlage, beim "-D"

war dies auch wieder serienmäßig. Ein elektrischer Pumpenmotor drückt das Waschwasser zu einer an der Motorhaube angebrachten Spitzdüse. Der

Behälter ist links neben dem Armaturenbrett angebracht. Der Bedienknopf, ein Drucktaster befindet sich im Armaturenbrett. |

Kraftstoffanzeige | |

|

Zur besseren Kontrolle des noch vorhandenen Dieselkraftstoffes konnte als Sonderausstattung eine

DK-Anzeige bestellt werden. Ab dem ZT 300/303-D wurde dieses serienmäßig eingebaut. Das Armaturenbrett hatte dann eine etwas andere Aufteilung.

(siehe auch Abschnitt Kabine) |

Profilzapfen für Zapfwellenbetrieb 1000 U/min | |

| ohne Bild | Sollen Geräte mit einer Drehzahl von 1000 U/min angetrieben werden, so muß der Profilzapfen der Heckzapfwelle ausgewechselt werden. |

Frontzapfwelle ZT 300 | |

| Vom Traktorenwerk Schönebeck wurde für den ZT 300 und Varianten eine Frontzapfwelle

entwickelt. Durch diese Entwicklung wurde eine Zusatzbaugruppe geschaffen, welche die Vielseitigkeit des Traktors erhöhte. Mit der Frontzapfwelle war es

möglich, frontseitig angebaute Geräte (z.B. Schneeschleudern), die eines Antriebes bedurften, zu verwenden. Diese Baugruppe wurde im August 1972 eingeführt. |

|

| Unterschiede/Varianten |

|

Auf den ersten Blick sehen die ZT bis auf Ihre unterschiedlichen Farben recht gleich aus,

doch der Schein trügt, ZT ist nicht gleich ZT!! So möchte ich nun versuchen mal einige Details aufzeigen

an der auch ein Laie recht leicht den Unterschied zwischen den einzelnen Modellen feststellen kann. Heutzutage sind ja leider kaum noch richtige gut

gepflegte ZT im Einsatz, und so verschwinden auch die schönen Schriftzüge auf der Motorhaube. Die ersten Modelle des ZT hießen nur

"ZT 300" und "ZT 303", einen Zusatzbuchstaben gab es noch nicht. Erst als man Veränderungen bei den ZT

machte und diese zur Unterscheidung kenntlich machen wollte führte man die Zusatzbuchstaben ein. Erster ZT mit Zusatzbuchstaben war der "ZT

300-C" ("ZT 303-C"). Eine Version "-B" gab es nicht. Auch gab es zumindest in der DDR keine Version "ZT

300-A". Nur ein Exportmodell des "ZT 300" wurde gefunden, auf dessen Motorhaube der Schriftzug "ZT 300-A" prangte, dieser hatte

außerdem sogar schon ein 4 Ganggetriebe! Ob aber der Schriftzug auf der Motorhaube original ist konnte noch nicht geklärt werden. Dann hier mal

einige Erklärungen zu den einzelnen Modellen. |

| "ZT 300" und "ZT 303" |

ZT 303 mit Lenkhilfe, Ölbadfilter und altem 90 PS Motor (DK-Doppelfilter und alter runder Wärmetauscher) |

Die ZT der ersten Serie, die "ZT 300" oder "ZT 303", sind sehr einfach zu erkennen: | ||||

| 1. | die ZT der ersten Serie hatten ausschließlich den 90 PS Motor eingebaut, den man an dem alten runden Wärmetauscher unter dem Motor erkennt (beim 100 PS Motor ist der eckig) |

||||

| 2. | bis Motor 5529/71 war auch ein DK-Doppelfilter angebaut, den konnte man aber später auch beim "-C" wieder bestellen, der aber hätte dann auch den neuen rundenn Wärmetauscher!) |

||||

| 3. | der ersten Serie haben bis etwa Bj.1975 eine teilhydraulische Lenkung, die man an der unter dem Armaturenbrett zum Lenkgetriebe führende Lenkwelle erkennt (siehe auch Abschnitt "Lenkung") |

||||

| 4. | der "ZT 303"hatte die Betätigungshebel für die Ausgleichgetriebe- und Freilaufsperre der

angetriebenen Vorderachse rechts unten auf dem Armaturenbrett (wurden aber mind. schon 1975 durch neuere Bauart ersetzt und rechts unter dem

Armaturenbrett angeordnet) |

||||

| 5. | die ersten ZT haben noch einen Ölbadluftfilter der stehend vor dem Ölkühler angeordnet ist (später Trockenluftfilter, die aber auch von

einigen LPG wieder auf Ölbadfilter zurückgerüstet wurden....) |

||||

| 6. | typische Farbgebung der ZT der ersten Serie war rot/weiß (später wurden diese ZT im Rahmen der "GR" teilweise in blau/weiß umlackiert, siehe Bild!) |

||||

| "ZT 300-C" und "ZT 303-C" |

ZT 303-C mit dem 100 PS-Motor |

1978 wurde dann die erste Weiterentwicklung des ZT 300 eingeführt, der nun ab der Fahrgestell Nr. 49930 "ZT 300-C"und "ZT 303-C" hieß. Hier nur einige der Änderungen: | ||||

| 1. | der Motor erfuhr eine Leistungssteigerung von 90 auf 100 PSdurch eine veränderte Fördermenge der Einspritzpumpe und somit höheren Mitteldruck |

||||

| 2. | verbesserte Einspritzpumpe vom Typ DEP 4P die wie auch derMotorregler an den Motorschmierölkreislauf angeschlossen ist, und dadurch nun 17 Liter Motoröl nötig sind (Maßnahme wurde schon ab Fahrgestell Nr. 42772 realisiert!!) |

||||

| 3. | der runde Röhrenwärmetauscher wurde nun durch einen eckigen Evolventenwärmetauscher ersetzt, der in die Ölwanne integriert wurde |

||||

| 4. | Ablösung des Ölbadluftfilters durch einen Trockenluftfilter mit Kontrollschalter in der Saugleitung und Kontrolllampe im Armaturenbrett |

||||

| 5. | Schaltgetriebe mit Tauchschmierung anstelle derZwangsumlaufschmierung mit Wegfall der |

||||

| 6. | die"-C" Versionen wurden ab Werk in blau/weiß lackiert |

||||

|

|

"ZT 300-D" und "ZT 303-D" |

Ein noch gut gepflegter ZT 303-D (Bj.1981), zwar ohne Scheibenwaschanlage, aber mit Schriftzug auf der Haube! Und als typisches "-D"-Merkmal fand sich auch die Tankanzeige auf dem Armaturenbrett wieder. |

Der "ZT 300-D" ("ZT 303-D") wurde ab 01.05.80 eingeführt. Die Erkennungsmerkmale und Änderungen am "-D" sind folgende: | ||||

| 1. | verstärkter Fangrahmen im Fahrerhaus |

||||

| 2. | elektrische Kraftstoffanzeige (bislang mit Peilstab) |

||||

| 3. | Scheibenwaschanlage für die Frontscheibe |

||||

| 4. | Überlastsicherung in der vollhydraulischen Lenkung durch Druckbegrenzungsventile |

||||

| 5. | mechanischer Haubenhalter für die Motorhaube (bislang aus Gummi) |

||||

| 6. | Serienmäßig ausziehbare untere Lenker am Dreipunktgestänge

zum besseren Gerätekuppeln |

||||

| 7. | Die letzten der ausgelieferten ZT 303-D bekamen schon die

größere Bereifung, vorn 16-20 und hinten 18.4-34, analog dem ZT 305-A, deshalb ist es dann schwer die letzten "-D" vom "-E" zu unterscheiden. Der Unterschied zu einem ZT 305 (hat ja dann die

gleiche Bereifung!) ist die gebremste Vorderachse des ZT 305. |

||||

| 8. | Einzelne ZT 300-D wurden 1981/82 noch in rot/weiß ausgeliefert, die ZT 303-D wurden alle in blau/weiß, ab 1983 dann sienagrün/weiß ausgeliefert |

||||

|

|

"ZT 300-E" und "ZT 303-E" |

Ein "ZT 303-E" der aus Spanien zurückkam ! Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein ZT 305-A, oder ein "-D" der letzten Ausführung! Aber bei genauer Begutachtung fällt z.B. die normale Bremsanlage und die ausländische Beschriftung auf! Foto Michael S. |

Der "-E" kam auch gleich in den 80er Jahren. Dieses Modell ist die "Luxusversion" unter den ZT und war

ausschließlich für den Export vorgesehen. Sie wurden für ein "Butterbrot" u.a. nach Frankreich, Belgien, Angola, Vietnam,

Spanien und Mocambik geliefert. Der "-E" ist eigentlich ein dem Export angepaßter ZT 303-D. Weitere Details waren bisher leider nicht in Erfahrung zu bringen, da es kaum offizielle Unterlagen zum "-E"

gibt. Einige der "-E" kamen aus Spanien oder anderen Ländern als "Reklamation" zurück und verblieben in der DDR, nachdem

diese in den Kfl wieder "eingedeutscht" wurden. Viele dürften es aber nicht sein. Die Wahrscheinlichkeit einen "-E" mal im

Original zu sehen ist also eher gering. Die "-E" waren in bekanntem blau und auch sienagrün lackiert. Im folgende einige Änderungen die die "E"-Versionen hatten: | |||

| 1. | die

"ZT 303-E" wurden mit der Bereifung 16-20 (vorn) und 18.4-34 (hinten) ausgeliefert | |||

| 2. | in Tropenländer wurde die Kabine weggelassen | |||

| 3. | die Hydrauliksteuereinheit wurde "Tropenfest" gemacht (verbesserte Abdichtung) | |||

| 4. | Lichtmaschine und Anlasser stammten von Bosch | |||

| 5. | die "E" wurden ab 1980 in blau/weiß, ab 1983 dann in sienagrün/weiß ausgeliefert | |||

|

Übersicht der Änderungen in Tabellenform |

|

|

|

|

|

|

Farbtöne |

|

Da ich im oberen Kapitel schon auf die Farben der ZT-Modelle eingegangen bin, sollen hier nun noch die einzelnen

Farben der ZT genannt werden. Leider hab ich die Farbtöne nicht zum Erscheinungs-Zeitpunkt gehabt. Dieses Kapitel dürfte dann vorallem für die

Bastler sehr interessant sein! |

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

Prospekte |

|

Zum Abschluß meiner ZT- Vorstellung einmal ein paar schöne Prospekte von den

"Schönebeckern". Die Prospekte sind nicht alle aus meiner Sammlung. Um unnötige Anfragen gleich zu vorab zu vermeiden, die

Prospekte sind nicht verkäuflich und stehen auch nicht zum Tausch an, werden die Besitzer nicht genannt. Ich hoffe Ihr habt dafür Verständnis. Zu Prototypen

und Einzelexemplaren gab es vmtl. keine Prospekte, zumindest ist ein solcher Prospekt bisher noch nicht aufgetaucht. Zu manchen Spezifikationen

gab es dann auch nur sogenannte Infoblätter, die in schlichtem s/w herauskamen. Übrigens eins der ersten ZT Prospekte wurde nachweislich im Jahr 1966

gedruckt! |

|

||

Prospekt ZT 300 von 1967 |

Prospekt ZT 300 von 1968 |

Prospekt ZT 300 von 1968 |

Prospekt ZT 300/303/304 von 1972 |

Prospekt ZT 300/303-C von 1980 |

Prospekt ZT 300/303-D mit Baas-Frontlader von 1981 |

Prospekt ZT 300/303-D von 1982 |

Prospekt ZT 304 von 1970 |

Prospekt ZT 305-A von 1982 |

| Lieferliste |

|

Da es sicher nicht immer einfach ist einen ZT zu erkennen, und im Laufe der

Zeit auch viele Daten und Unterlagen verschwanden bin ich dabei eine Lieferliste zu erstellen. Es sind nämlich auch schon einige ZT gefunden

worden, die umgebaut wurden, so z.b. von ZT 300 in ZT 303 und natürlich die "GB" Schlepper mit heute anderen Daten. Ich würde mich

freuen, wenn Ihr mich beim Zusammentragen der Daten unterstützt. |

||

|

|

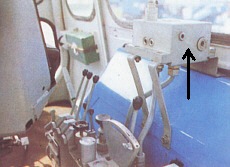

Die Fahrzeugdaten die benötigt werden sind die Rahmennummer, im Fahrzeugbrief als Fahrzeug-Identnummer bezeichnet, und das Baujahr. Die Daten stehen entweder am Fabrikschild am Rahmenlängsträger rechts vorn, oder am Rahmenträger rechts auf der Oberseite als Stanzzahl. Die Orte sind im rechten Bild mit Pfeil gekennzeichnet. Wer sich dann etwas auskennt, kann ja noch einen Blick auf die Lenkung und den Luftfilter werfen.

Zur ZT Lieferliste klicke >HIER< |

|

|

|

Schlußwort |

|

Ja ich hoffe nun, mir ist es gelungen das Thema "ZT" etwas näher zu beleuchten und dem "Schönebecker" hier ein Denkmal zu setzten. Die Recherche war sehr umfangreich und nicht immer einfach, und manchmal richtig Zeitraubend. Die Zeichnung der vollhydraulischen Lenkung wurde mehrmals umgezeichnet, bis auch wirklich alles passte!! Ich danke allen die mich mit dem Wälzen von Katalogen und Zeitungen unterstützt haben. Falls Ihr jetzt noch irgendwo Fehler entdeckt, oder noch Infos zum ZT habt, so würde ich mich über eine E-Mail freuen!

Alle Bilder dürften nur mit Genehmigung des Webmasters weiterverwendet werden! |

Impressum I Datenschutzerklärung